一個秋日的相見,能喚回阿特·尚斯基對我的記憶嗎?

友誼、回憶,與1969年紐約大都會的那一年!在十月下旬一個 華氏 68 度 的週六,阿特·尚斯基(Art Shamsky) 離開公寓,準備去探望一位朋友。他抓起一顆棒球與一只舊手套,搭地鐵轉乘到一節空蕩的長島鐵路(Long Island Rail Road)車廂。紐約仍然緊繃不安,而尚斯基自己也一樣。他從未像此刻這麼感到脆弱。不過他並沒有去想疫情,或是自己。他腦中不停浮現一個念頭:「要是他認不出我怎麼辦?」

尚斯基剛滿 79 歲,但他身上總有一股持續運轉的能量;他總是有地方要去、有事要做。年輕初到紐約時,這座城市擁擠而瘋亂的步調讓他不適;如今他反而想念它。若一切如常、他沒有戴上口罩,他大概不可能在城裡自由行動而不被人認出。尚斯基是 1969 年「驚奇的大都會」(Amazin’ Mets) 成員之一。儘管他們拿下世界大賽冠軍已逾半世紀,他仍每週會收到 10 到 20 封球迷來信。而這件事從沒有讓他感到厭倦。尚斯基雖出生於聖路易,但他是在紐約「被成就」的人。他永遠都是那支「驚奇大都會」的一分子。

列車隆隆駛過皇后區與 Westbury,那些地方他曾被擁戴。他的最後一站是 Central Islip,靠近游擊手 巴德·哈洛森(Bud Harrelson) 的住處。如果說尚斯基是這支隊伍多年來的「黏著劑」,那麼過去七個月只會讓那種連結更加牢固。八月,他們失去了投手 湯姆·席佛(Tom Seaver),死於路易氏體失智症與新冠肺炎的併發症。席佛是這支球隊真正的巨星:好萊塢般的英挺外表、農家子弟的工作倫理,還有兩個外號:「神奇湯姆(Tom Terrific)」與「特許經營(The Franchise)」。

當哈洛森得知隊友過世的消息,他脫口而出:「不!」但幾小時後,他就忘了這回事。哈洛森罹患 阿茲海默症,而如果 2020 年有什麼再度證明了的事,那就是時間彌足珍貴。尚斯基不想再等。

哈洛森的前妻 金·巴塔利亞(Kim Battaglia),也是他的照護者之一,在車站接上尚斯基。他們開車到住處,在屋內見到了哈洛森。「嘿,巴迪(Buddy),」他說,「是尚姆(Sham)。」

屋裡先是一陣尷尬的寒暄,但接著尚斯基說了句熟悉的話,哈洛森那雙藍眼睛亮了起來。

「你想不想來玩傳接球?」

更多體育延伸:不管是MLB或是NBA,又或是足球、F1、拳擊等相關體育議題,絕對要來看看最專業的球爺體育專欄,【球爺不是糗爺】,MLB|大都會還有救嗎?誰能扭轉大都會戰績?

如果想用實際行動來支持更多2026世界盃以及你喜歡的球員,【金享online】以及【金享娛樂online】是你最好的選擇,不管是2026世界盃串關,或是MLB下注、NBA下注,全網最高賠率滿足你的任何需求!

我們能不跌倒、就一直走下去嗎?

某位年邁的名人,儘管我怎麼 Google 都找不到他到底是誰,曾被問起長壽的祕訣。他說:「別跌倒。」

我從來沒真正思考過這句話,直到 2019 年感恩節。我母親身體不舒服,她在浴室出來時摔了一跤。她不想去醫院,但後來在醫院住了三個月,接連受到多重病症折磨,再也無法站得夠久、靠自己走到浴室。琳達·黛安·梅里爾(Linda Dian Merrill) 於 2020 年 3 月 2 日去世,就在新冠病毒將世界關上大門前的幾天。她 73 歲,但有著既古怪又年輕的靈魂,某種程度上,連她臉上的細紋都比我還少。

在過去一年的孤立裡,我反而有種奇異的感謝。我不用擔心每次去她公寓探望時會把致命病毒帶進去,或是要透過 iPad 跟她告別。我難以想像她若仍在世、在這個特定年齡、正好處於全球疫情的十字靶心,會是何種景況。

如今,一年過去,美國已有超過 57 萬人死於新冠肺炎。根據 凱瑟家庭基金會(KFF)的資料,其中約 80% 為 65 歲以上,然而這個族群只占總人口的 16%。在疫情早期,療養院與團體照護中心受到的打擊尤為沉重;有人在裡頭孤單地活著、也孤單地離世,而年輕世代卻在外面為剪頭髮、口罩與自由爭吵。甚至有政界人士暗示,祖父母也許願意為拯救經濟而犧牲。老人被視為可拋棄。也許這本來就是美國的一部分,而 COVID-19 只不過把它赤裸呈現。

但在體育世界裡,人們對前輩與歷史仍存一份敬意,尤其是棒球。在 2020 年,人們困在室內,棒球卡收藏反而迎來熱潮。像 1969 年大都會投手 傑瑞·庫斯曼(Jerry Koosman),每週可收到 50 封信。這讓庫斯曼很快樂,他期待著與邊境牧羊犬 巴迪(順帶一提,牠並不是以哈洛森為名)一起走 100 英尺去信箱的那段時光。

1969 年大都會曾是超越運動領域的英雄,但過去一年,他們就像所有在各種統計分類中落於劣勢的人一樣,在一個把活著並健康視為勝利的時代中與死亡性拔河。他們共同分享那份勝利,因為一旦你成為某個特別事物的一部分,羈絆就不會斷裂。在生命中最黑的那一年,友誼也能支撐你走下去。

也可以說,1969 年同樣是個艱難的年份。這個國家為越戰分裂,還在為前一年 馬丁·路德·金恩(Martin Luther King Jr.)與羅伯特·甘迺迪(Robert Kennedy)遇刺而震盪。種族緊張高漲。那個夏天有兩件難以想像的事:人類登月,以及一支長年無望的大都會,忽然呈現出勝者的模樣。

自建隊七年以來,他們從沒在球季第九場之後的任何時點打出 5 成以上勝率,也從未在 10 隊的國聯裡拿過第九名以上的名次。他們季前奪下世界大賽冠軍的賠率是 100 賠 1。1969 年球季的開局也談不上樂觀:大都會以 10 比 11 輸給新軍蒙特婁博覽會,前 23 場輸了 14 場。但他們在 5 月 28 日到 6 月 10 日之間拉出 11 連勝,帶著這座城市踏上一段難以忘懷的歡騰旅程。

比賽戲劇性十足,投手群支配級發揮,一群不同背景的劣勢角色在關鍵時刻屢屢挺身而出。若說長年處在大聯盟底層讓他們學會了謙卑,那麼並肩贏球則把他們熔鑄成一體。他們對打線上下彼此信任。

8 月中,大都會在國聯東區居第三,落後 10 場。接著他們在最後 49 場贏了 38 場,以領先芝加哥小熊 8 場的姿態拿下分區第一。他們在國聯冠軍賽橫掃有 漢克·阿倫(Hank Aaron) 坐鎮的亞特蘭大勇士。他們的世界大賽對手則是巴爾的摩金鶯,一支由未來名人堂球星組成、以 19 場巨大差距拿下美聯東區的隊伍。

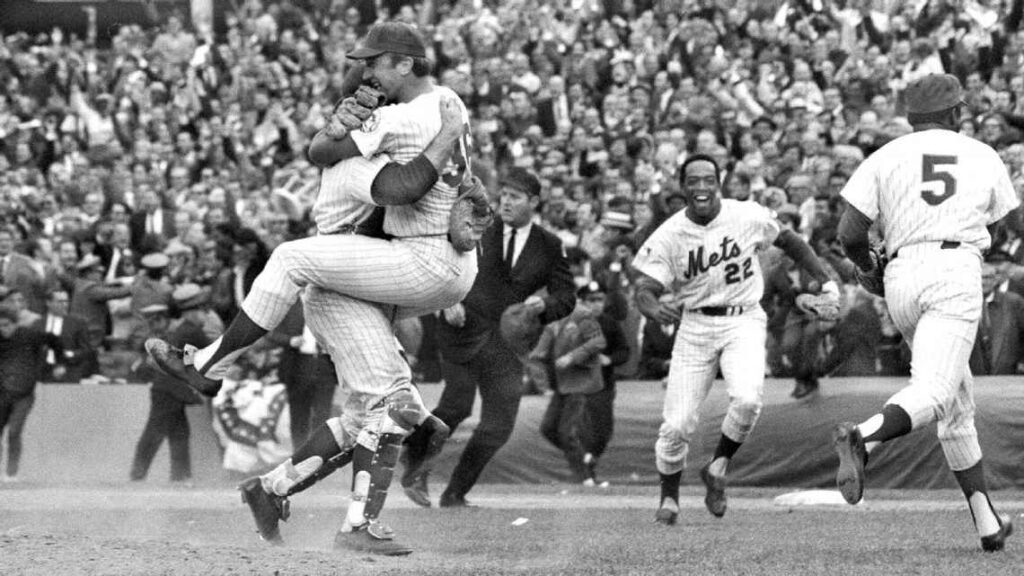

大都會輸了第一戰,然後連下 四城成為冠軍。他們是體育版的尼爾·阿姆斯壯與披頭四。尚斯基登上時尚雜誌封面,與名模/演員 蘿倫·赫頓(Lauren Hutton)擁抱入鏡。美國對這支球隊愛到不行,以至於有一群球員飛到拉斯維加斯,在凱薩皇宮(Caesars Palace)每晚演兩場秀。

他們唱起了〈不可能的夢(The Impossible Dream)〉。他們象徵著希望。

「他們吸引了全世界的目光,」電視編劇 菲爾·羅森塔爾(Phil Rosenthal),紐約人、《人人都愛雷蒙(Everybody Loves Raymond)》的創作人,這麼說。「讓 1969 年大都會格外特別的是,他們是弱者。如果你像我一樣是個又矮又瘦、還常被霸凌的小孩,或許這支球隊對你意義更大,因為他們讓人能夠投射、看見自己。

『只要你那時還活著,這件事就對你有意義。就有這麼大。小個子贏了。』」

當城市封鎖、彼此分離,友誼還能不斷線嗎?

當疫情襲擊紐約時,尚斯基先撤往佛羅里達。他原以為不會待太久。

他的城市一向有韌性。當 2001 年恐怖份子把飛機撞上世貿中心雙塔,紐約人團結起來,變得更強。

但現在,每個人都必須分離。尚斯基在佛州努力讓自己保持忙碌。他說,維持站穩不倒的關鍵,是讓自己保持活動、保有目的。他一週運動六天,在陽光下長距離散步。他學會了怎麼開 Zoom,並開啟了《Art Shamsky Podcast》。

「你得想辦法維持連結,」他說。「不然,你就會慢慢淡出。」

尚斯基從不讓 1969 年那群人的友誼褪色。他就是那個在隊友 湯米·艾吉(Tommie Agee) 婚禮上,因 克里昂·瓊斯遲到而暫代伴郎的人;而當艾吉 58 歲 因心臟病突發過世後,他與瓊斯刻意照顧艾吉的遺孀 麥克辛(Maxcine) 與他們的女兒 珍奈兒(J’nelle),固定打電話關心、登門探望。幾年前,尚斯基還在珍奈兒 30 歲生日上致詞。

他當然也想當全明星,但在紐約幾乎不可能。因為總教練 吉爾·霍奇斯(Gil Hodges) 的左右打 platoon制度。尚斯基是左打外野手,1969 年打擊率 .300,但因為對位考量,世界大賽五戰中有四戰是由 朗·斯沃伯達(Ron Swoboda) 先發。直到今天,尚斯基仍說,他不會用多 100 個打席,或是薪水多 100 倍,去換那個球季。

他節目第一位來賓是老隊友 艾德·克蘭普爾(Ed Kranepool)。疫情幾個月後,佛州的 COVID-19 數字開始飆升。

「我看到有人不戴口罩,有點可怕,」尚斯基說,「他們不在乎。」他於是回到了紐約。

我們該如何傳遞記憶,當記憶本身在流失?

球隊第一位與 COVID-19 相關的殞落發生在五月。南西·皮涅塔諾(Nancy Pignatano) 對染疫感到極度恐懼。她與丈夫 喬·皮涅塔諾(Joe Pignatano),驚奇大都會的牛棚教練,住在佛州。她遵守各項防疫措施。

他們待在室內、叫外送,外出僅限去拿報紙與信件。但她最終仍感染新冠,在 86 歲辭世。好幾個月裡,喬都沒能理解她已經離去。他罹患失智症。家人會告訴他,南西和朋友去打高爾夫了,他就會笑一笑、覺得沒事。

他們的小兒子 法蘭克(Frank) 仍住在布魯克林。他從母親那裡聽到的最後一句話,是在電話裡:「法蘭奇,我愛你,我不能說話了。」

如今換他來傳遞這些記憶。那一年他 12 歲,綽號「小豬(Little Piggy)」,但說起那些事,他彷彿也過了一個最好的一年。1969 年球季,大都會在牛棚裡種了一片番茄園。喬發現那株野生植物,沒有拔除,反而澆水照顧。「他是布魯克林義大利人,」法蘭克說,「你給他們一小塊泥土,他們就會種番茄。」

喬最好的朋友,法蘭克說,是 吉爾·霍吉斯(Gil Hodges)。他們一起在布魯克林與洛杉磯道奇、1962 年擴編大都會當過隊友,之後 1965 年一起在華盛頓展開教練生涯。他們白天在球場耗上一整天,晚上則與彼此的妻子打牌,房間裡瀰漫著連綿不絕的煙霧、蟹螯、什錦堅果與打趣拌嘴。

「我跟孩子說,那是個更單純的時代,」法蘭克說。「你可以一份薪水就有房子、車庫裡有車、還能養小孩。今天已經做不到了。」

霍吉斯曾在二戰擔任海軍陸戰隊,但他總是淡化這件事。他常跟兒子 小吉爾(Gil Jr.) 說自己在辦公桌後工作。直到孩子長大才知道,父親其實是第 16 高射砲營的炮手,曾在沖繩島戰役參與作戰,並獲頒銅星勳章。

他 1947 年與傑基·羅賓森(Jackie Robinson)同隊,那年羅賓森打破大聯盟種族隔離。霍吉斯是個直率、不太拐彎抹角的人,但他也擁抱夢想。就在世界大賽第一戰前,19 歲的小吉爾坐在父親辦公室,盯著金鶯隊的數據表驚嘆不已,他問父親:大都會怎麼會和巴爾的摩站在同一片場上?霍吉斯起身、關上門,坐到他身旁。

「聽著,孩子,」他告訴兒子,「我有 25 個人相信我們能贏。那就夠了。」

世界大賽後,大都會連續兩年(83 勝 79 敗),皮涅塔諾也持續打理那株番茄。他們對 1972 年滿懷期待,那是因為球員罷工而延後開打的一年。春訓期間,復活節星期天,霍吉斯與教練在佛州 West Palm Beach 的一座高爾夫球場打了 27 洞。法蘭克說,當皮涅塔諾正把球具放進車廂,霍吉斯心臟病發,身體向後倒、後腦勺撞上人行道。皮涅塔諾抱著他,在他臨終的那一刻。

霍吉斯 47 歲。多年來,皮涅塔諾一直自責。他就在他身邊,如果他沒有轉身,他想,他也許能接住他。但皮涅塔諾什麼也做不了。多次以來,霍吉斯的兒子試著這樣對他解釋。

「當你如此愛一個人……」小吉爾說,「你永遠會覺得自己本可以做些什麼。但那已超出他的掌控。」

皮涅塔諾家中掛著一張霍吉斯的照片,他指著照片,總是說同一句話:

「那是我最好的朋友。」

當我們重逢於葡萄園,能否讓告別更晚一點發生?

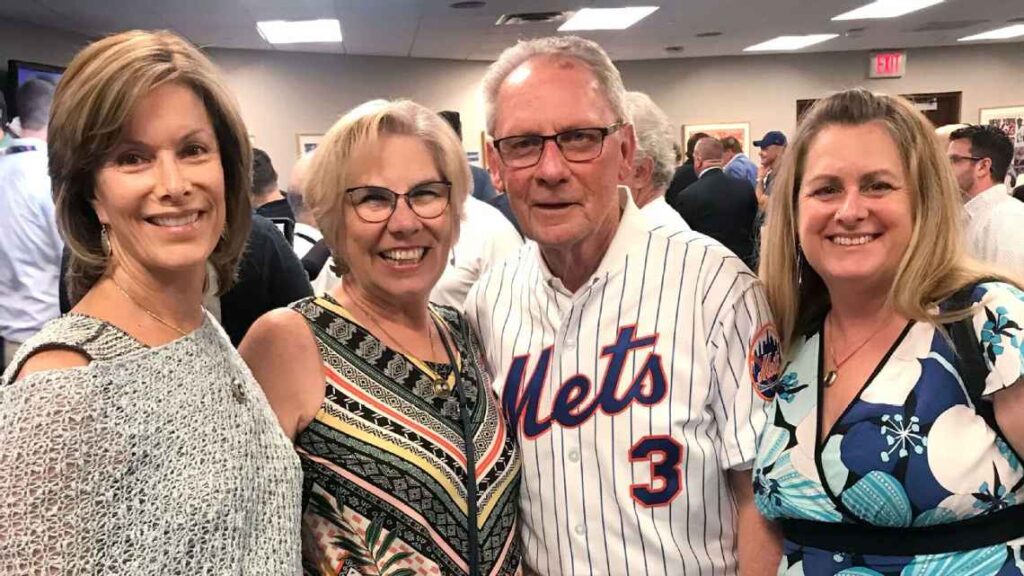

他們最後一次見到湯姆·席佛是在 2017 年。五位老隊友站在停車場,努力不去說再見,也不去想那大概會是他們最後一次在一起。

距離 1969 年大都會 50 週年重聚還有兩年,尚斯基決定寫一本書。也許沒有哪支球隊比 1969 年大都會被寫過更多了,所以他的合著者 艾瑞克·雪爾曼(Erik Sherman) 起初有些猶疑。但一番腦力激盪後,尚斯基想出了一個完美的提案。他們將與幾位老隊友一起去加州卡利斯托加(Calistoga)拜訪席佛的家,而尚斯基與雪爾曼會把整段經歷寫下來。

哈洛森、庫斯曼 與 斯沃伯達 同行。這段經歷成為《After the Miracle》一書。他們不知道會遇見什麼。那時席佛已出現記憶問題,哈洛森也處於阿茲海默症的早期。但在旅程最後一天,他們碰上了席佛狀態好的一天。他們一起吃午飯,席佛帶他們在葡萄園四處參觀。

這位名人堂球星對於贏下他唯一一次冠軍所需的集體努力有著深切的理解:例如 斯沃伯達在世界大賽第四戰那記飛身美技替他守住局面;又比如 庫斯曼在第二戰投出前六局無安打,把系列賽的氣勢拉回大都會這邊。

他們彼此欣賞對方的不同。直到今天也是。舉例來說,庫斯曼會花時間收看 Fox News、Newsmax 與 OAN,而斯沃伯達至今仍把越戰稱為「一場非法的戰爭」。

「他是激進左派、我是保守派共和黨,」庫斯曼笑著說,「不……我們愛彼此。真的。我們是好朋友。當你跟一個人一起打了那麼久球、一起經歷了別人沒有的事……你們的情誼就像兄弟。我們聊天時,就像昨天才見過面。」

世界大賽贏球後幾小時,斯沃伯達坐在謝亞球場四樓的 Diamond Club,隔著窗望向被人潮踐踏過的球場,咀嚼他們剛才完成的壯舉。那時他意識到,他一生中再也不會有比那一刻更閃耀的時光了,當時他 25 歲。

到了疫情高峰的夏天,斯沃伯達開始擔心這個國家。他想起撕裂,還有網路上事實與虛構之間的拉扯。1960 年代後期固然動盪,但他說,當時也比不上現在。

「我感覺一股巨大的黑暗正在逼近,」他說,「因為我們彼此之間分裂得太深。」

當世界關上門,我們還能如何彼此走近?

艾德·克蘭普爾(Ed Kranepool) 很懂「黑暗」是什麼滋味。他被困在紐約的灰雲底下。他不能外出,因為他一年前才接受腎臟移植,讓他更容易受感染。

儘管因感染而切除了左腳趾頭,克蘭普爾在疫情前仍活躍,經營信用卡金流處理的工作。他喜歡與客戶共進午餐,也喜歡走進餐廳,有人喊一聲「Krane!」然後他就能開始說故事的那種感覺。

但接著,每一天被壓縮成等待《New York Post》與《Newsday》送達。這兩份報紙,加上一杯咖啡與早餐,讓他的時間勉強撐到上午九點。然後就沒事可做。他太太會在電腦上跟朋友玩 canasta(卡納斯塔),她就有事忙;克蘭普爾卻感到與世隔絕。

他知道自己狀況還可以更糟。到夏天時,成千上萬名住在紐約療養院與長照機構的人死於 COVID-19。為了提振士氣,大都會根據球團的 Amazin’ Alumni 計畫,透過視訊探訪大紐約區的長照/療養設施。八月,克蘭普爾成為 AristaCare at Cedar Oaks 的特別來賓,該機構位在紐約都會區的通勤臥城。約十名住民在一間貼著拼花木地板的房裡等著,房內擺著氣球、背後勉強吊著一條大都會橫幅。克蘭普爾在停車場、等著他的太太 莫妮卡(他打趣叫她「老闆」)的同時加入了 Zoom。

可惜技術狀況不斷,他的影像變成灰白頭像。克蘭普爾找不到視訊按鈕,接著連線訊號很差、畫面斷斷續續。「這樣好一點嗎?」他問。

整整 40 分鐘 的連線一再消失又回來,多數時候根本看不清。幾乎在視訊進行到一半、大都會橫幅掉下來那刻,顯得再貼切不過。但那些觀眾,他們已經將近六個月抱不到孩子或孫子,似乎不在意。他們提問,緊緊抓住他拋出的每個字。

「我真希望能到球場,」他對大家說。「所以,讓我們快把 COVID 這檔事解決吧。我不喜歡在電視上看球,我喜歡親身在場。」

會後,坐在前排的一位老先生哭了。羅伯特·邦加德(Robert Bongard),七十多歲,穿著大都會球衣。自疫情開始,他沒見過太太,也沒有什麼可期待的事。他說,他等了一輩子,就為了見到一位驚奇大都會成員。

失去、通話、與我們共同的家族:誰第一個通知壞消息?

每當有壞事發生,傑伊·霍維茨(Jay Horwitz)通常是最先接到電話的人之一。霍維茨擔任大都會媒體公關主管近四十年,如今是球隊的歷史學者與校友關係副總裁。他對「大都會家族」極度投入,甚至每晚晚餐時間左右都會致電 吉爾·霍吉斯的遺孀瓊(Joan)。「我喜歡跟她聊天,」霍維茨說。

8 月 31 日,霍維茨在家看報時,接到了誰都不想接的電話:湯姆·席佛以 75 歲辭世。如今已有 11 位隊友離開了,每一次都很難受,但失去席佛感覺像是一個時代的終結。疫情之下不會有公開追思,也無法在座無虛席的球場前進行致敬。

霍維茨趕緊打電話給席佛的老隊友。他不希望他們從新聞上得知。克里昂·瓊斯正在 阿拉巴馬州莫比爾(Mobile) 的一棟房子上做工程,這時霍維茨打來。一般而言,要讓瓊斯放下手邊的工作沒那麼容易,但當他聽到席佛的消息,他放下所有,回家告訴太太。

「她握著我的手祈禱,」瓊斯說。「這不僅是失去了一位隊友,也是失去了一位朋友與我極其敬重的人。」

在世界大賽奪冠後的休息室慶祝中,瓊斯與席佛一起受訪,席佛緊緊抱著隊友。

談到冠軍,席佛說:「那是世上最美好的感覺。」

這段對話在今天看似不怎麼樣,但對瓊斯而言意義重大,他在吉姆·克勞法案的南方長大。瓊斯還是孩子時,有位白人要他父母滾到公車隊伍後面,隨即發生爭執。警察尋找他的父親,他的父母逃離故鄉莫比爾,各自前往不同方向,把瓊斯交由祖母撫養。

他在小聯盟一路走來承受辱罵與拒絕,到了大都會也沒有停止。瓊斯 1969 年打擊率 .340,並接下世界大賽的最後一個出局數。他熱愛那支球隊,儘管有一兩位隊友,他說,在場上對他與黑人隊友笑臉相迎,場下卻對他們心存輕蔑。半個世紀過去,瓊斯不願指名那些人。他寧可把焦點放在他稱之為「兄弟」的二十多位隊友身上。

「對抗的方法有千百種,」瓊斯說,「但你得用一種真正會帶來益處的方式去做。」

他最終回到了家鄉阿拉巴馬,回到 Africatown,那裡曾是最後一艘奴隸船停靠美國的地方。他創辦 Last Out Community Foundation,這是一個非營利組織,為社區翻修並建造可負擔住宅。瓊斯非常親力親為。去年夏天有一天,他因為在砍樹而無法接電話。幾乎任何事他都會做,甚至修屋頂。他說自己仍能爬梯子,但不再像以前一樣從屋頂往下跳了。

「我 78 歲,」他說,「但別告訴任何人。」

也因如此,瓊斯不太好聯絡。斯沃伯達常常就跟他太太安琪拉聯繫。去年秋天,颶風朝墨西哥灣岸逼近時,克蘭普爾對瓊斯與他太太說,上紐約住他家吧。「我覺得應該不會那麼糟,」瓊斯回,「但謝了,艾迪。」

瓊斯看著種族與社會的進步一會兒前進、一會兒後退。當他看到喬治·弗洛伊德遭明尼阿波利斯警察殺害的影片時,他想到過去無數次黑人男性面臨那種處境——只是當時沒有手機攝影。至於這些社會正義行動能否導向實質改變,他也不敢確定。

「作為少數族群,作為黑人,我們夢想很多,」瓊斯說。「但我們之所以做夢,是因為很長一段時間我們沒辦法做別的。如今,有些人不再做夢了,因為他們看不到事情對他們而言會如何改變,或變得不同——因為太久以來都太糟。

『但我是個正向的人。我相信未來會更好。』」

當記憶忽明忽暗,我們還能靠什麼彼此相認?

在 巴德·哈洛森 家的廚房裡,擺著一個數位相框。它循環播放他人生不同階段的照片。有時,當他穿著大都會球衣的照片出現,他會記起。「那是我。」他會說。其他時候,照片中的那位球員則是陌生人。

他在球員時代被叫做 Twiggy,因為他 5 呎 11 吋、155 磅,但隊友從不質疑他的硬派。哈洛森不只以金手套為人所知,也以 1973 年國聯冠軍賽與 皮特·羅絲(Pete Rose) 的全武行聞名。

哈洛森在 1990 年代初 曾短暫執掌大都會兵符兩年。2000 年,他成為長島鴨隊(Long Island Ducks)的共同擁有者、教練與副總裁——那是一支獨立聯盟球隊。他最喜歡的一件事,就是在球場環場繞行、簽名、與人相見。

哈洛森公開自己的診斷,是因為他想教育大眾認識阿茲海默症。但當尚斯基 2017 年 邀他去卡利斯托加時,哈洛森不想去。他不知道會遇到什麼。但結果,是種安慰。見到席佛後,他對巴塔利亞說,他覺得自己不再孤單。

哈洛森的神經內科醫師告訴他,延緩病程的最佳方式是社交互動。疫情把這一切都終止了。

他有照護員會來——在美國,他算是幸運地負擔得起——但疫情爆發時,巴塔利亞只好讓她們回家。他們不想冒著讓哈洛森染疫的風險。但即使在那之前,多數負擔早已落在家人身上。如今哈洛森的認知退化到需要全天候照護,連淋浴、穿衣、上廁所等基本事都需要協助。

他對讓陌生人協助處理私密事務感到不自在,於是多半由家人負責——包括巴塔利亞。

她說,這並不奇怪:當你身處一個不可能有好結果的局面、當不會有奇蹟逆轉、當能留下來扛起父母生命最後一段的人只剩孩子時,事情往往就會走到這一步。巴塔利亞與哈洛森 2013 年 離婚,但在 2020 年 3 月 她搬回房子裡照顧他,好讓 33 歲的兒子特洛伊(Troy) 與其他孩子不用扛起全部。

「我愛他,」她談到哈洛森時說,「這對我不是一份工作。」

「他是我見過最善良、最慷慨的人。」

被困了九個月之後,一趟聖誕旅程該不該冒這個險?

被關在家九個月後,艾德·克蘭普爾(Ed Kranepool) 想在聖誕節去北卡羅來納州探望兒子與孫子。他把一切都計畫好了:把一些禮物裝進他們的 Audi,為自己和 莫妮卡(他太太)準備三明治,上路 10 小時就能到——沿途甚至不必進任何室內空間。他們會一起度過一個安靜的聖誕,接著再繼續往南去佛羅里達州探望女兒。一切應該都會很順利。

當克蘭普爾把計畫告訴他的醫師時,反應並不理想。「我的醫生說我瘋了,」他說。「我都在家待了九個月了,為什麼要在疫苗就在眼前時把自己暴露在風險中?」

「那不是最聰明的作法。」

克蘭普爾後來留在家。那個聖誕節,又是陰鬱灰暗、在室內度過的一天。

到了一月,克蘭普爾符合新冠疫苗的接種資格。他在布朗克斯排到一月下旬的施打時段——那裡正是他近 60 年前念高中的地方——這位一生都效力大都會的人,在洋基球場附近的一處站點接種了 莫德納疫苗。

疫苗、照護與告別:我們能把「失去」推遲多久?

尚斯基與哈洛森也打了疫苗。到了八月,巴塔利亞(Kim Battaglia)得以聘請全職照護員。她最近找到一位與哈洛森很有連結感的照護員,而他大多時候心情都不錯。但她說,過去一年的缺乏社交,讓他的退化加速。有時哈洛森需要別人提醒他進食。他的語句多半只剩單字。他會在半夜醒來,讓巴塔利亞與其他照護員緊張地盯著監視器,確保他沒事。

今年春天初,巴塔利亞在為哈洛森搜尋居家安全資訊時,發現附近新開了一間記憶照護中心。那裡會讓他被受過失智症照護訓練的人所包圍,也能提供他急需的社交。六月,哈洛森將搬進那個機構。巴塔利亞說,她本來並不打算尋找任何把他帶離家的選項。但她也承認,時間到了。

「在家裡要顧越來越難了,」她說,「而且非常孤立。」

自 2019 年重聚之後,尚斯基開始定期關心哈洛森。那次活動上,哈洛森需要有人協助,尚斯基很樂意自願。當天他們坐著球場內的高爾夫球車進場,尚斯基扶著老隊友,免得他掉下車。

身為長島阿茲海默協會董事的巴塔利亞說,尚斯基一直是不變的存在。但她也不怪任何那些想打電話卻沒打的老朋友。她理解每個人都有自己的家庭與生活。她也明白,當你最美好的歲月裡的某個人,已經退化到他一生最糟的狀態時,要開口聯絡,會有多麼尷尬與不確定。

但事情也有另一面:在某些層面上,哈洛森其實從未真正忘記棒球。去年封城期間,他的成年子女會帶他出去玩傳接球,試著讓他參與。而哈洛森會精準地來回投擲至少 20 分鐘。那是他少數仍覺得自然而然的事情之一。

當尚斯基去年秋天來電時,巴塔利亞告訴他:帶上手套。於是他抓起一只舊大都會手套和一顆棒球,搭上地鐵。艾瑞克·雪爾曼(Erik Sherman)在哈洛森家與他們會合。他們站在距離約 30 英尺 的位置,在前院三人傳接。你來我往。哈洛森笑了。那就像他們正要為一場比賽熱身。

「如果要找個更好的詞,我會說那是『心靈層面的』,」尚斯基說,「是一次讓人重新振作的體驗。」

他們吃了午餐,而在那個疫情正中的秋日午後,尚斯基道別。他說他會再回來。